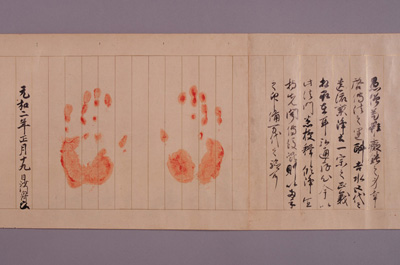

末代念佛授手印

三重県の指定有形文化財。『末代念佛授手印』とは、浄土宗の宗義を伝々相承しその相伝の証として両手の印を朱で捺した血脈系図とでも称すべきもの。念佛寺に伝わるこれは、一条派の向阿証賢上人より欣浄師に授けられた真筆本です。写真はその手印の部分で、元弘二年正月十九日沙門向阿の款もあり、全巻首尾整い、鎌倉時代の貴重な筆跡といえます。(巻子本 長さ三丈九尺、高さ一尺六分、用紙鳥の子、行間九分、全て金罫)

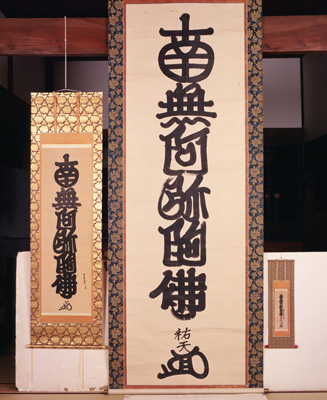

祐天上人筆名号

大中小の三幅があり、一番大きい物は長さ303cm×幅94cmの大幅です。祐天上人(寛永14年(1637)〜享保3年(1718))は江戸時代に生き仏さまと讃えられた高僧で、将軍綱吉公から市井の庶民まで多くの人から信仰を受けられた方です。東京・芝の大本山増上寺の第三十六世であられますが、目黒の祐天寺も上人所縁のお寺として広く知られています。

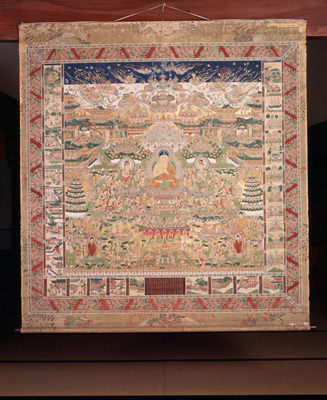

阿弥陀浄土変相図

『観無量寿経』に基づき極楽浄土の様相を描いた変相図。通称『観経曼荼羅』とも呼びます。奈良の『当麻曼荼羅』が特に有名ですが、念佛寺に伝わっているのは江戸元禄時代の物で、何らかの理由で破損したのを200年程前に修理したという記録があります。毎年の春秋彼岸に本堂に掲げています。

佛涅槃図

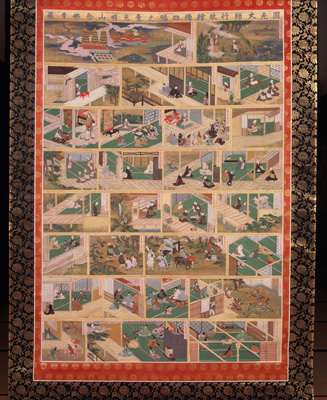

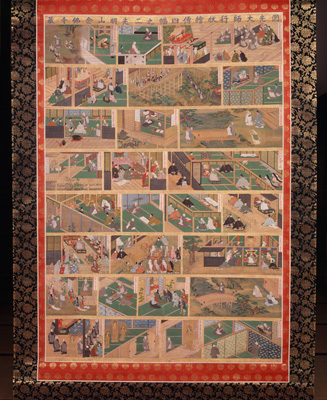

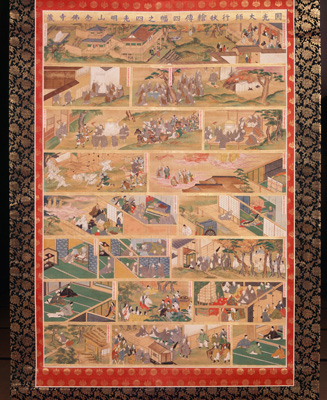

法然上人行状絵図

石造五輪塔

下部の地輪は正方形で、各方面に陰刻の格狭間が配されていますが、その一側面の格狭間の外側に「文明十一己亥年二月十一日」という割書きが認められます。文明十一年は西暦でいえば1479年、室町時代の中頃ですから、貴重な遺品です。