念佛寺に伝わる過去帳には元和以前の記入が見当たらず、寛永以後のものばかりであることから、当寺の開基は寛永元年(1624)以降であると思われます。開山は純誉巌公上人。本堂内の開山堂には現在も上人の御尊像が安置されており、上人は寛永16年(1639)、備前の国で布教活動中に亡くなられたと伝えられています。念佛寺のある寺町は、慶長13年(1608)に藤堂高虎公が伊賀の国主となってから行った城下の整備にともない設けられたそうですので、当寺の歩みは伊賀上野の町並みの歴史とともにあるともいえます。

第三世信誉心徹上人に関しては、お弟子たちが師の追善を志して記した追悼文(舎利礼文)が、開山上人の御尊像の内部より発見され、そこには正保2年(1645)という年号がありました。第六世本誉一到上人は、藤堂藩士初代石原孫六の三男だそうで、この時代は、松尾芭蕉が『奥の細道』を書かれた頃です。元禄12年(1699)に第七世信誉聞也上人が本堂を完成させ、第八世運誉榮順上人の時に瓦、畳、仏具などが整ったとされています。この第八世運誉上人は、元文2年(1737)寂となっており、三十数年間にわたり念佛寺発展の礎を築かれたようです。

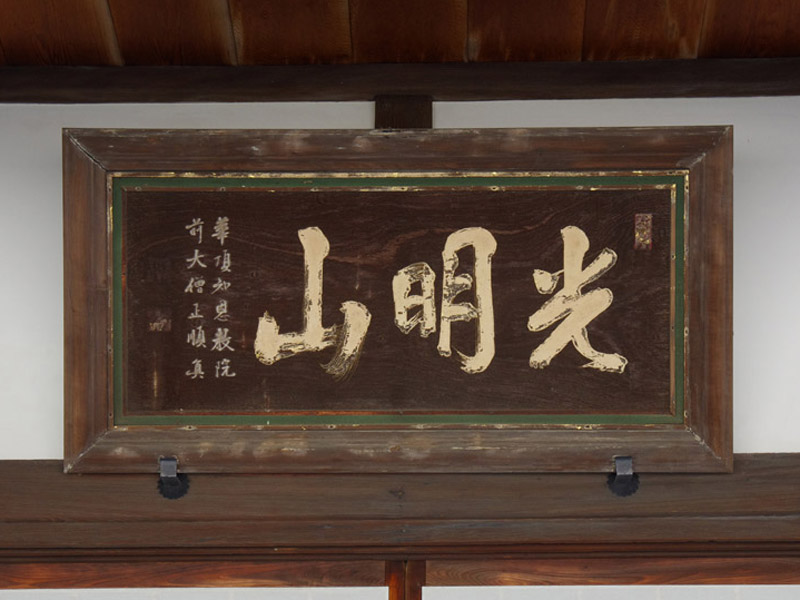

過去帳には、その後特に記録もないまま突然に、寛政12年(1800)再び本堂建立の発願が記されています。時の住職は第十世栄誉俊騰上人でした。本堂を再建しなければならなかった理由は、火災か地震などの天災によるものかも判りませんが、元禄の本堂建立の棟札などが残っており、御本尊さまも無事ということから、大幅な改築ということだったのかもしれません。また、この第十世栄誉上人は、総本山知恩院五十三世順眞大僧正の孫弟子に当たられ、本山内役として勤めておられましたが、当山第九世行誉智榮上人の遷化により念佛寺へ入山された方のようです。知恩院の順眞大僧正は、宝暦年間(1751〜1763)頃に御一代を勤められた方で、念佛寺の本堂正面にある『光明山』の山額や本堂内の外陣に掛けられた『常恒念佛寺』の寺額は、大僧正の揮毫によるものです。こうして再建された本堂は享和2年(1802)の11月に完成。これが現在の本堂の原型といえるでしょう。

今日も本堂の手摺に残る擬宝珠には「享和三亥年三月吉日 伊賀上野念佛寺相譽代」と刻まれています。この相誉眞澄上人は念佛寺の第十一世にあたられ、第十一世住職を退任されてから二代のちに、再び住職の座に就かれました。これは、第十三世の順誉霊猷上人が文化5年(1808)に、34歳という若さで遷化されたことによる突然の空白を埋めるための措置だったと思われます。その後を継いだ第十四世聲誉厳城上人も入山後まもなくの文化8年(1811)には遷化されており、この第十三世と十四世については、過去帳と御位牌が食い違うなど、混乱のあったことがうかがわれます。また第十三世順誉上人は京都の大本山黒谷金戒光明寺第四十六世覚誉上人の弟子で、当山第十四世聲誉上人は知恩院六十三世君誉大僧正の弟子、次の第十五世曜誉良運上人は岡崎大樹寺衆誉上人の弟子と、三代にわたり他の本山等から入山された住職が続きました。その後の第十六世行誉了達上人は第十三世順誉上人の直弟子ですので、ここから再び念佛寺の直系が繋がることになります。第十七世貫誉文道上人は第十六世の直弟子で、次の第十八世善誉円達上人の時代に慶応から明治となり、第十九世力誉上人と続きます。

明治14年(1881)3月第二十世豊岡察道和尚が入山することにより伊賀上野出身の住職となり、そこから第二十一世豊岡博道、第二十二世豊岡益人と続き、現在の住職は第二十三世となります。