本堂伽藍

九間四面の総ケヤキ造本瓦葺で、堂内には百三畳の畳が敷き詰められています。外陣よりも内陣や脇陣に広く面積が割かれているのは、かつて伊賀の中本山として多くの僧侶が集まり大法要を営んでいた名残りでしょうか。

平成5年から平成7年までかかった大修理では、200以上のジャッキで本堂を持ち上げて新規にコンクリートの基礎を設け、柱・梁等を締め直したほか、屋根瓦の葺き替え等を行いました。享和2年(1802)完成の古建築ですが、現在も清々しい姿を保つのは、お檀家の皆さまから手厚く護持していただいているがためでしょう。

阿弥陀如来(御本尊)

阿弥陀如来は、西方に極楽浄土を建設された仏。未だ覚りを得る以前、法蔵菩薩として修行していた久遠の過去に、衆生救済のため四十八の誓願を建て、それらを成就して阿弥陀如来となられました。四十八ある誓いの中の第十八願には、念仏する衆生すべてを極楽へ迎え摂ってくださると説かれています。「阿弥陀」とは、梵語の「Amitàyus(アミターユス)」=漢訳「無量寿※無限の時間」。または、「Amitàbha(アミターバ)」=「無量光※無限の光」の音訳です。

念佛寺の本堂に御本尊としてお祀りしている「阿弥陀如来坐像」は国から重要文化財に指定されている木像で、平安時代後期から鎌倉時代初期の作と聞きますので、宗祖法然上人御在世の頃に造られたということになります。その大きさは丈六(立像で一丈六尺、坐像で八尺)の半分、つまり半丈六の御像です。

※別ページに、昭和14年8月 文部省美術研究所発行の『美術研究』(第92号)に載せられた、研究所員田中喜作先生の解説文があります。(こちらをクリック)

善導大師

善導大師(AD613〜681)は、「唐」時代の中国の高僧。浄土宗の宗祖法然上人は、善導大師が記された『観無量寿仏経疏』という御書物の「一心専念弥陀名号行住坐臥不問時節久近念念不捨者是名正定之業順彼仏願故」(一心に専ら南無阿弥陀仏と称え、行住坐臥どのような状態であっても、時間の長短に関わりなく、一瞬も絶やすことなく持続すれば、これこそ極楽浄土に生まれることが決定している実践である。なぜかといえば、それはただ阿弥陀仏が生死の迷いの世界にいる人々を救おうと誓われた本願のみ心のままを実践する行だからである)という御文に出逢い、専修念仏に帰すこととなりました。浄土宗では、善導大師のことを別名「高祖」さまとも呼称します。

法然上人

法然上人(AD1133〜1212)は、浄土宗の宗祖。美作(みまさか※現在の岡山)に生まれ、争いで討たれた父・漆間時国公の遺言により出家。比叡山で学び、43歳の時に善導大師の「一心専念の文」により専修念仏に帰し、浄土宗を開かれました。世に広く知られている「法然」という呼称は、比叡山で暮された房の名前で、僧としての御名前は「源空」といいます。法然上人は、それまでの帝や公家などの貴族ばかりを相手としていた既成仏教教団の常識を外れ、広く市井の人々へも救いの手を差し伸べられました。鎌倉時代へと向かう動乱の世に多くの信者を集めた上人は、朝廷や既成教団から危険視され度重なる迫害を受けられましたが、その信念はゆるがず、80歳で極楽浄土へ往生されるまで、専修念仏の道だけを突き進まれました。

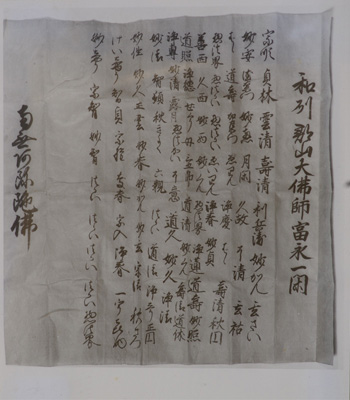

開山純誉巌公上人・歴代諸上人

寛永年間に伊賀上野の町に念佛寺を開かれた当寺第一世純誉巌公上人の御尊像と、その後の歴代の諸上人たちの御位牌をお祀りしています。詳しくは「寺史」のページをご覧ください。

平成位牌堂

現在の念佛寺の本堂は、元禄12年(1699)に建立され、享和2年(1802)年に建て替え、または大幅な改築を加えた建物が元になっています。そして、この古建築を現代に存続させるために行ったのが、平成5年から始まった平成大修理工事です。この工事のためにお檀家の皆さまから寄せられた多大な篤志に報いるため、寄進者各家のご先祖をお祀りしてあるのが、この平成位牌堂です。